Avez-vous déjà entendu parler de biochar ? Pour la plupart des jardiniers, c’est un terme nouveau, moi y compris. Je suis tombée sur un article en anglais sur le biochar, décrit comme un miracle transformant le désert en jardins d’Éden. Cela m’a interpellé. Je me suis donc mise à chercher des études sur le biochar pour prouver son efficacité. Il s’est avéré qu’il n’y avait pas beaucoup d’études, ce qui m’a permis de consulter pratiquement toutes celles portant sur l’amélioration des sols (je n’ai pas inclus les recherches sur la lutte du biochar contre les conséquences du réchauffement climatique dans cette revue).

Qu’est-ce que le biochar ?

C’est un charbon de bois préparé d’une manière particulière, qui est ajouté au sol pour améliorer sa fertilité. Le charbon est traditionnellement utilisé en agriculture par les peuples autochtones d’Afrique de l’Ouest et, selon certaines informations peu fiables, dans les forêts tropicales d’Amazonie. Il existe une hypothèse selon laquelle le biochar pourrait considérablement augmenter les rendements des sols tout en réduisant la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère de la planète.

Comment le biochar améliore-t-il le sol ?

En résumé :

- L’ajout de biochar améliore les propriétés physico-chimiques du sol (augmentation du pH de 3,9 à 5,1, capacité d’échange cationique de 7,41 à 10,8 cmol(+)kg−1, pourcentage de cations de 6,40 à 26,0 %, et biomasse (MVS) de 835 à 1262 mg/kg).

- Augmentation du diamètre moyen des agrégats de sol (DMR) de 2,6 cm à 4,0 cm ;

- La vitesse d’érosion diminue de <50 %. Ces données ont été obtenues avec l’apport de 5 % de biochar par rapport à la masse totale du sol ( CATENA Soil Science , Chine, 2013)

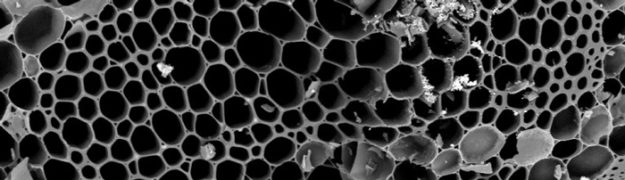

Réseau cristallin du biochar

Il existe des preuves que les sols enrichis par les agriculteurs précolombiens d’Amazonie sont toujours fertiles et contiennent jusqu’à 35 % de leur carbone organique sous forme de biochar. Les sols artificiellement enrichis en biochar il y a 2000 ans retiennent plus d’eau et de nutriments dans une forme facilement accessible aux plantes. La composition de l’engrais dans les terres noires de l’Amazonie (terra preta) aurait été la suivante : charbon + os + fumier (Pour en savoir plus sur les sols amazoniennes et leur biochar précolombien, consultez ici ).

Le biochar est un matériau extrêmement poreux, comparable au perlite en termes d’efficacité de rétention de l’eau. Ses pores deviennent un habitat sain pour la biote du sol, et son ajout peut être l’une des étapes du “terraformage”. Le carbone dans le biochar est très stable et reste dans le sol pendant des milliers d’années, capturant et retenant des oligo-éléments et des minéraux jusqu’à ce qu’il les libère aux racines des plantes grâce à des bactéries symbiotiques. Dans les régions où les pluies sont abondantes, cette propriété inestimable de l’engrais, ainsi que sa capacité à prévenir l’érosion et la pollution des eaux souterraines, est très bénéfique.

Comment le biochar est-il produit ?

L’organisation qui veille à respecter les normes environnementales pour le biochar, l’International Biochar Initiative, désigne le processus de sa production comme “la transformation des déchets agricoles en amplificateur de sol”. Le biochar est également créé par le biais d’incendies naturels ou par pyrolyse artificielle :

“Les déchets organiques, tels que les copeaux et les branches, les sous-produits de l’agriculture, sont brûlés dans des chambres sans oxygène, produisant de l’huile, un gaz synthétique et un résidu solide ressemblant à du charbon de bois. Ce type de charbon de bois hautement poreux agit comme un filtre pour absorber des substances chimiques et des composés nocifs tout en laissant passer des nutriments bénéfiques.” The Yale School of Forestry & Environmental Studies

Brève histoire du biochar

Un bref rappel historique s’impose. Le charbon a toujours été un second élément efficace de formation des sols pour les terres d’Afrique de l’Ouest, aux côtés du fumier. Cela est devenu évident après des recherches anthropologiques à grande échelle en Libéria et au Ghana sur des sols vieux de sept cents ans ( 1 ).

« Les terres noires africaines » ont été créées artificiellement, par l’ajout de déchets de cuisine, d’os, de cendres et de fumier. Sans ces éléments, l’agriculture dans la plupart des régions d’Afrique de l’Ouest serait impossible. Il est intéressant de noter que les habitants d’Amazonie et d’Afrique ont découvert le charbon comme engrais de manière complètement indépendante : les agriculteurs amazoniens l’ajoutaient au sol il y a déjà 2500 ans, tandis que les Africains l’ont fait il y a environ 700 ans. Peut-être que la couleur noire et la structure du biochar répondaient à la logique simple de l’homme ancien : “laisser de côté la similarité pour traiter la similarité”…

Données de recherche scientifique sur le biochar

Recherches de terrain sur le biochar en Autriche

Actuellement, le biochar est considéré comme une idée géo-ingénierie prometteuse, c’est pourquoi des recherches à grande échelle sont davantage liées à la compensation des émissions de gaz à effet de serre par la production de biochar, ainsi qu’à l’amélioration du processus de pyrolyse lors de sa production : les gaz et huiles libérés lors de la combustion peuvent en fait être utilisés comme carburant pour démarrer la réaction de pyrolyse. Cependant, il n’existe toujours pas d’expérimentations au niveau des écosystèmes végétaux et du sol, dont les rétroactions ne peuvent pas être entièrement imitées en laboratoire. Par conséquent, presque toutes les données sont assez spéculatives.

Les partisans de cet engrais soulignent principalement deux avantages : la capacité à stocker le carbone sous une forme stable, empêchant le CO2 de s’échapper de l’organique dans l’atmosphère, et l’enrichissement du sol. Cependant, il n’y a pas tant de bonnes recherches de terrain concernant ce deuxième avantage. Néanmoins :

il n’est pas contesté que le biochar retient l’eau, réduit l’acidité du sol, améliore l’accessibilité de l’oxygène et crée des conditions idéales pour l’habitat des microorganismes du sol.

Il existe pratiquement aucune recherche de terrain étudiant l’impact du biochar sur la perte de nutriments.

La capture de dioxyde de carbone est également prouvée. La production de biochar réduit apparemment la teneur en CO2 dans l’atmosphère : lorsque les plantes se décomposent, elles libèrent du CO2, qui est finalement absorbé par d’autres plantes, et le cycle continue. Le charbon stabilise cette matière en décomposition et le CO2 qui l’accompagne, le conservant dans le sol pendant des centaines voire des milliers d’années. Cette idée, ayant un potentiel supposé énorme pour aider à ralentir le réchauffement climatique, a attiré un impressionnant nombre de partisans du biochar (et des opposants aussi, car le potentiel économique et l’“utilité relative” doivent encore être prouvés).

Toutes les recherches de terrain ont des conclusions trop “floues”. Pour chaque type de sol et condition climatique, une concentration individuelle d’engrais carboné est nécessaire. Dans certains cas, il n’est même pas nécessaire. La composition chimique varie largement, en fonction de la matière première et des conditions de pyrolyse. Une augmentation du rendement a été notée dans des zones non arables, à condition d’ajouter des cendres et des amendements organiques (!). Plus le sol est bon, plus les résultats sont modestes. Pour que le biochar fonctionne, il est nécessaire d’apporter du P, K, Ca et Mg, en ajoutant du compost et du fumier (les terres Terra Preta ont été créées à partir de résidus carbonisés mélangés aux déchets des établissements humains).

Les données empiriques sont indécemment rares. Voici les résultats de quelques études sur le terrain qui m’ont semblé utiles. Le biochar a été étudié dans des rizières au Laos en 2007 : il a amélioré la conductivité hydraulique du sol, augmenté le rendement dans des conditions de faible disponibilité en phosphore, mais a diminué la disponibilité de l’azote, ce qui a conduit à la nécessité d’un apport supplémentaire d’engrais azotés ( 2 ).

Une excellente publication sur la synergie entre le compost et le biochar est disponible chez des biochimistes allemands de l’Institut des sciences agricoles et nutritionnelles, biogéochimie des sols . L’article fournit des informations particulièrement utiles sur la durabilité de l’engrais noir - la structure principale du matériau étant très résistante à la dégradation (environ 3000 ans), ce qui permet de ne pas l’appliquer au sol chaque année, contrairement à d’autres améliorants de sol. De plus, il mentionne les différences de qualité des biochars en fonction de la température de production et de la matière première (le biochar dérivé des herbes, obtenu à des températures basses de 250-400°C, minéralise mieux le carbone que celui dérivé de bois dur et d’un traitement à haute température).

Source de biochar - herbes

Dans la plus grande méta-analyse des recherches sur le biochar, il y a un avertissement :

La plupart des déclarations sur le biochar sont excessivement enthousiastes. Les avantages potentiels de cet engrais pour la formation du sol et pour l’environnement en général sont délibérément exagérés.

Présentation à TEDx d’un ingénieur aérospatial, prônant l’utilisation du biochar.

Promesses ou normes ?

Heureusement, les problèmes de l’implémentation mondiale du biochar ne nous concernent pas. Nous devrions, comme en Afrique, simplement améliorer la fertilité des sols de jardin. Et à ce stade, des problèmes se posent. Nous ne savons pas encore :

- Quel pH obtiendrons-nous en fin de compte ;

- Les propriétés chimiques des différents types de biochar selon la matière première et le mode de préparation ;

- Sur quels sols utiliser un produit spécifique ;

- Combien de temps il reste stable dans le sol (il n’y a que des données théoriques et indirectes) ;

- Si la production de biochar ne cause pas plus de dégâts à l’environnement que d’éventuels bénéfices et encore beaucoup d’autres questions similaires.

Nous ne savons pas encore ce qu’est un bon biochar. Des centaines d’entreprises produisent du biochar à travers le monde, mais il n’existe toujours pas de normes. C’est pourquoi on nous promet littéralement des trésors d’or, tandis que les dosages ne sont déterminés que par l’imagination et la cupidité des fabricants. Aucune base normative ou de normes d’état (GOST) n’a encore été développée pour le biocarbone. Pour établir de tels standards, il est nécessaire de les justifier par des recherches sur le terrain et en laboratoire, qui sont très rares ; dans toutes les études publiées, les chercheurs insistent sur la nécessité de poursuivre les études et de clarifier les données.

Sur la base d’environ 100 échantillons de biochar, variés en matière première et en procédé de fabrication, les valeurs seuils suivantes pour les éléments ont été proposées : O/C <0,4 et H/C <0,6 (Schimmelpfennig & Glaser, 2012). Le mélange de biochar directement avec le sol, sans ajout organique, n’est pas pratiqué et n’a pas de sens, mais cela n’est pas indiqué par les fabricants sur les emballages de biochar.

Les conclusions formulées sur la base d’une méta-analyse dans la revue scientifique PLOS One en 2013 :

- L’étude du biochar est encore un domaine très jeune, ce qui se reflète dans l’absence de normes et la répartition inégale des recherches par domaines thématiques.

- Des essais sur le terrain sont nécessaires pour évaluer la stabilité du fertilisant en fonction du climat, de la composition des sols et du procédé de fabrication du charbon.

- Nous ne savons toujours pas comment la production, le transport et l’application du biochar influent sur l’écosystème dans son ensemble.

- Les déclarations optimistes concernant les avantages du biochar pour l’environnement contrastent fortement avec le nombre limité d’études sur son comportement et son impact.

- Il n’y a pas suffisamment de données empiriques pour confirmer les affirmations selon lesquelles l’ajout de biocarbone dans le sol atténue considérablement le changement climatique ou qu’il offre des avantages écologiques globaux en évaluant un ensemble complet d’indicateurs.

Inconvénients du biochar, énoncés par le professeur Johan Six, École polytechnique fédérale de Zurich :

- Dans certains cas, le rendement peut diminuer en raison de la sorption d’eau et de nutriments par le biochar, ce qui réduit la disponibilité de ces ressources pour les cultures. Il a également été montré que le biochar ralentit la germination.

- L’absorption de pesticides et d’herbicides peut diminuer leur efficacité.

- Certains biochars peuvent constituer une source de polluants, tels que des métaux lourds, des composés organiques volatils, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et du carbone organique dissous.

- L’élimination des résidus végétaux, tels que les tiges, les feuilles et les capsules de graines destinées à la production de biochar, peut dégrader l’état général du sol, réduisant ainsi le nombre de microorganismes du sol et perturbant le cycle des nutriments internes.

- L’augmentation de la capacité d’échange cationique dépend de la composition du sol : elle est minimale dans les sols riches en argile ou en matières organiques. Pour des sols normaux, l’utilisation de biocarbone n’a pas beaucoup de sens.

- Dans les sols à pH élevé (alcalins), une augmentation du pH est indésirable, car les cultures agricoles ne tolèrent qu’une certaine plage de pH du sol.

Je n’ai pas de préjugés personnels concernant le biochar. Si vous le souhaitez, vous pouvez en créer dans votre jardin :

Littérature complémentaire

Dans les liens ci-dessous, vous pouvez consulter les travaux de recherche originaux, qui contiennent le design complet de l’étude avec des graphiques, des calculs et des conclusions.

Effect of biochar on soil physical properties in two contrasting soils: An Alfisol and an Andisol . Geoderma Volumes 209–210, Novembre 2013, Pages 188-197.

Recent developments in biochar as an effective tool for agricultural soil management: a review . Journal of the Science of Food and Agriculture, 96(15), 4840–4849.

La dernière revue de 2018 Review of biochar application to agricultural soils to improve soil conditions and fight pollution .