Avete mai sentito parlare di biochar? Per la maggior parte dei giardinieri questo termine è nuovo, anche per me. Mi sono imbattuta in un articolo in inglese sul biochar in cui questo fertilizzante era descritto come un miracolo capace di trasformare un deserto in giardini dell’Eden. La cosa ha catturato subito la mia attenzione. Mi sono quindi messa a cercare studi scientifici che dimostrassero l’efficacia del biochar. Non ci sono molti studi a riguardo, il che mi ha permesso di esaminarne letteralmente tutti quelli relativi al miglioramento del suolo (non ho incluso in questa panoramica gli studi sugli effetti del biochar nella lotta contro il cambiamento climatico).

Cos’è il biochar?

È un tipo particolare di carbone vegetale prodotto in modo specifico, utilizzato per migliorare la fertilità del suolo. Il carbone è stato tradizionalmente utilizzato in agricoltura dai popoli indigeni dell’Africa occidentale e, secondo alcune fonti non confermate, nelle foreste tropicali dell’Amazzonia. Si ipotizza che il biochar possa aumentare significativamente la produttività del suolo riducendo contemporaneamente la quantità di anidride carbonica nell’atmosfera del pianeta.

Come il biochar migliora il suolo?

In breve:

- L’aggiunta di biochar migliora le proprietà fisico-chimiche del suolo (aumento del pH da 3,9 a 5,1, della capacità di scambio cationico da 7,41 a 10,8 cmol(+)kg−1, della percentuale di cationi dal 6,40% al 26,0% e della biomassa microbica del suolo (MBC) da 835 a 1262 mg/kg−1);

- Aumento del diametro medio ponderato (MWD) degli aggregati del suolo da 2,6 cm a 4,0 cm;

- Riduzione dell’erosione <50%. I dati sono stati rilevati con l’aggiunta del 5% di biochar rispetto alla massa totale del terreno ( CATENA Soil Science , Cina, 2013).

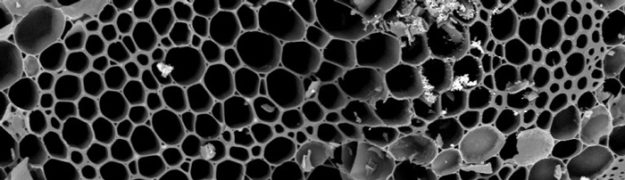

Struttura cristallina del biochar

Ci sono testimonianze che i terreni arricchiti dai contadini precolombiani dell’Amazzonia siano ancora fertili e contengano fino al 35% del carbonio organico in forma di biochar. I terreni arricchiti artificialmente di biochar 2000 anni fa contengono più acqua e nutrienti in una forma facilmente accessibile per le piante. Si ipotizza che la composizione del fertilizzante nei suoli neri amazzonici (terra preta) fosse la seguente: carbone + ossa + letame. Per saperne di più sui terreni amazzonici e il loro biochar precolombiano, si può consultare questo articolo .

Il biochar è un materiale ultra poroso, paragonabile alla perlite in termini di efficienza nella ritenzione dell’acqua. I suoi pori diventano un habitat ideale per la biota del suolo e la sua applicazione potrebbe essere uno dei passaggi per il “terraforming”. Il carbonio nel biochar è estremamente stabile e rimane nel suolo per migliaia di anni, legando e trattenendo microelementi e minerali, fino a cederli alle radici delle piante con l’aiuto di batteri simbiotici. Nelle aree con forti precipitazioni questa proprietà è inestimabile, sia come fertilizzante sia per contrastare l’erosione e l’inquinamento delle falde acquifere sotterranee.

Come si produce il biochar?

L’organizzazione che stabilisce gli standard ecologici per il biochar, International Biochar Initiative, definisce il suo processo di produzione come “la trasformazione dei residui agricoli in ammendante per il suolo”. Il biochar si forma anche durante gli incendi naturali o tramite un processo artificiale chiamato pirolisi:

“I rifiuti organici, come trucioli di legno e rami, residui dell’agricoltura, vengono bruciati in camere senza ossigeno, producendo olio, gas sintetico e un residuo solido che ricorda il carbone vegetale. Questo carbone estremamente poroso agisce come un filtro per assorbire sostanze chimiche e composti dannosi, lasciando passare nutrienti benefici.” The Yale School of Forestry & Environmental Studies

Breve storia del biochar

Non si può evitare una breve incursione nella storia. Il carbone è sempre stato il secondo elemento più efficace per la formazione dei suoli dell’Africa occidentale, accanto al letame. Questo è stato dimostrato da estese ricerche antropologiche in Liberia e Ghana su terreni risalenti a oltre settecento anni fa ( 1 ) .

Le “terre scure africane” sono state create artificialmente attraverso l’aggiunta di scarti da cucina, ossa, cenere e letame. Senza questi materiali l’agricoltura non sarebbe stata possibile in molte parti dell’Africa occidentale. È interessante notare come gli abitanti dell’Amazzonia e dell’Africa abbiano scoperto il carbone come fertilizzante in modo completamente indipendente: i contadini amazzonici lo utilizzavano già 2500 anni fa, mentre gli africani circa 700 anni fa. Forse, il colore nero e la struttura del biochar erano collegati a una semplice logica dell’uomo antico: “curare il simile con il simile”…

Dati delle ricerche scientifiche sul biochar

Ricerche sul campo sul biochar in Austria

Oggi il biochar è considerato un’idea promettente nell’ambito della geo-ingegneria. Pertanto, le ricerche su larga scala si concentrano maggiormente sulla compensazione delle emissioni di gas serra attraverso la produzione di biochar, nonché sul miglioramento del processo di pirolisi durante la sua produzione: i gas e gli oli rilasciati durante la combustione possono essere effettivamente utilizzati come combustibile per avviare la reazione di pirolisi. Tuttavia, mancano ancora esperimenti a livello di ecosistemi vegetali e del suolo, le cui interazioni non possono essere replicate completamente in laboratorio. Quindi quasi tutti i dati hanno un carattere piuttosto speculativo.

I sostenitori dell’uso dei fertilizzanti puntano principalmente su due vantaggi: la capacità di immagazzinare il carbonio in forma stabile, impedendo il rilascio di CO2 dall’organico nell’atmosfera, e l’arricchimento del suolo. Tuttavia, il secondo vantaggio è supportato da un numero relativamente ristretto di buone ricerche sul campo. Ciò nonostante:

non viene messo in dubbio che il biochar trattenga l’acqua, riduca l’acidità del suolo, migliori la disponibilità di ossigeno e crei condizioni ideali per la vita dei microrganismi del suolo.

Sono quasi assenti studi sul campo che analizzino l’effetto del biochar sulla perdita di nutrienti.

Anche la capacità di trattenere la CO2 è stata dimostrata. La produzione di biochar sembra ridurre il contenuto di CO2 nell’atmosfera: quando le piante si decompongono, rilasciano CO2 che poi viene assorbita da altre piante, continuando il ciclo. Il carbone stabilizza questa sostanza in decomposizione assieme alla CO2 corrispondente, conservandola nel terreno per centinaia o persino migliaia di anni. Questa idea, che si ritiene avere un enorme potenziale per contribuire a rallentare il riscaldamento globale, ha attirato molti sostenitori del biochar (e anche oppositori, dato che il suo potenziale economico e la sua “utilità relativa” devono ancora essere dimostrati).

Tutte le ricerche sul campo presentano conclusioni troppo “sfumate”. Per ogni tipo di suolo e per ogni condizione climatica serve una concentrazione specifica di fertilizzante a base di carbone. In alcuni casi non è necessario affatto. La composizione chimica del biochar varia ampiamente, dipendendo dalla materia prima di partenza e dalle condizioni di pirolisi. Un aumento della resa agricola è stato osservato in terreni improduttivi, a condizione che venissero aggiunte ceneri e sostanze organiche (!). Più il suolo è fertile, più modesti sono i risultati. Per far funzionare il biochar, è necessario integrare fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca) e magnesio (Mg), mediante aggiunta di compost e letame (i terreni Terra Preta sono stati creati da residui carbonizzati mescolati con i rifiuti delle comunità umane).

I dati empirici sono indecentemente pochi. Riporto i risultati di alcune ricerche sul campo che mi sono sembrate utili. Il biochar è stato studiato nelle risaie del Laos nel 2007: è stata migliorata la permeabilità idrica del suolo e aumentata la produttività in condizioni di bassa disponibilità di fosforo; tuttavia, è stata ridotta la disponibilità di azoto, il che ha richiesto l’aggiunta di fertilizzanti a base di azoto ( 2 ).

Un’ottima pubblicazione sulla sinergia tra compost e biochar è stata realizzata dai biochimici tedeschi dell’ Institute of Agricultural and Nutritional Sciences, Soil Biogeochemistry . Nell’articolo sono particolarmente interessanti le informazioni sulla durata del fertilizzante a base di carbone: la struttura principale del materiale è altamente resistente alla degradazione (circa 3000 anni), il che consente di non doverlo aggiungere al suolo annualmente, a differenza di altri miglioratori del terreno. Inoltre, vengono evidenziate differenze nella qualità del biochar a seconda della temperatura di produzione e della materia prima (il biochar derivato da erbe e prodotto a basse temperature di 250-400°C mineralizza il carbonio meglio di quello ottenuto da legni duri e trattato ad alte temperature).

Fonte di biochar - erbe

Nel più ampio meta-analisi degli studi sul biochar, si trova un avvertimento:

La maggior parte delle affermazioni sul biochar sono eccessivamente entusiaste. I potenziali benefici del fertilizzante, sia per la formazione del suolo che per l’ambiente in generale, sono spesso esagerati intenzionalmente.

Discorso TEDx di un ingegnere aerospaziale che promuove l’uso del biochar.

Promesse o standard?

Fortunatamente, i problemi di implementazione globale del biochar non ci riguardano. A noi, come in Africa, basterebbe semplicemente aumentare la fertilità dei terreni dei nostri giardini. Ed è a questo punto che sorgono i problemi. Al momento non sappiamo:

- Quale pH otterremo alla fine;

- Le proprietà chimiche dei diversi tipi di biochar in base alle materie prime e ai metodi di produzione;

- Su quali terreni è meglio utilizzare un prodotto specifico;

- Quanto è stabile nel terreno (esistono solo dati teorici e indiretti);

- Se la produzione di biochar non causi più danni ambientali rispetto ai potenziali benefici, e molte altre domande simili.

Al momento non sappiamo cosa significhi un biochar di BUONA qualità. Le aziende che producono biochar sono ormai diverse centinaia in tutto il mondo, ma gli standard ufficiali non esistono ancora. Per questo motivo ci promettono letteralmente raccolti d’oro, mentre le dosi raccomandate vengono indicate lasciando spazio alla fantasia e all’avidità del produttore. Ad oggi non sono stati elaborati né un quadro normativo, né standard ufficiali (ad esempio, GOST) per il biochar. Ma per sviluppare tali standard, è necessario basarli su ricerche sul campo e in laboratorio con metodi rigorosi, di cui attualmente ce ne sono pochissime, e in tutti gli studi pubblicati gli scienziati sottolineano la necessità di ulteriori studi e di una maggiore precisione nei dati.

Sulla base di circa 100 campioni di biochar, differenziati per materia prima e processo di produzione, sono stati proposti i seguenti valori limite per gli elementi: O/C <0,4 e H/C <0,6 (Schimmelpfennig & Glaser, 2012). Mescolare direttamente il biochar con il suolo, senza aggiungere integratori organici, non è una pratica utilizzata e non ha senso, ma su questo i produttori non scrivono nulla sulle confezioni di biochar.

Conclusioni tratte da una meta-analisi pubblicata sulla rivista scientifica Plos One nel 2013:

- Lo studio sul biochar è ancora un campo molto giovane, come dimostrato dalla mancanza di standard e dalla distribuzione irregolare delle ricerche nelle varie tematiche.

- Sono necessari test sul campo per valutare la stabilità del biochar come fertilizzante, in relazione al clima, alla composizione del suolo e ai metodi di produzione del carbone.

- Ancora non sappiamo come la produzione, il trasporto e l’applicazione del biochar influenzino l’ecosistema nel suo complesso.

- Le affermazioni ottimistiche sui benefici ambientali del biochar contrastano nettamente con l’esiguo numero di studi disponibili sul suo comportamento e impatto.

- Mancano sufficienti dati empirici che dimostrino che l’applicazione di biochar al suolo mitighi significativamente i cambiamenti climatici o apporti benefici ambientali complessivi considerando tutti gli indicatori disponibili.

Svantaggi del biochar, secondo il prof. Johan Six, dell’Istituto Federale Svizzero di Tecnologia di Zurigo:

- In alcuni casi, la resa delle colture può diminuire a causa dell’assorbimento di acqua e nutrienti da parte del biochar, che riduce la disponibilità di queste risorse per le colture agricole. È stato inoltre dimostrato che il biochar ritarda la germinazione.

- L’assorbimento di pesticidi ed erbicidi può ridurne l’efficacia.

- Alcuni tipi di biochar possono agire come fonte di contaminanti, come metalli pesanti, composti organici volatili, idrocarburi policiclici aromatici e carbonio organico disciolto.

- La rimozione dei residui vegetali, come steli, foglie e capsule di semi, che vengono utilizzati per produrre il biochar, può deteriorare le condizioni generali del suolo, riducendo il numero di microrganismi del suolo e alterando il ciclo interno dei nutrienti.

- L’aumento della capacità di scambio cationico dipende dalla composizione del terreno: è minimo nei terreni ricchi di argilla o sostanze organiche. Per i terreni normali, l’applicazione di biochar ha scarso significato.

- Nei terreni con pH elevato (alcalini), un ulteriore aumento del pH è indesiderabile, poiché le colture agricole tollerano solo un determinato intervallo di pH del suolo.

Non ho alcun pregiudizio personale contro il biochar. Se si desidera, può essere prodotto nel cortile di casa:

Letture aggiuntive

Nei link qui sotto è possibile consultare le ricerche scientifiche originali, che presentano un design completo dello studio con grafici, calcoli e conclusioni.

Effect of biochar on soil physical properties in two contrasting soils: An Alfisol and an Andisol . Geoderma Volumes 209–210, November 2013, Pages 188-197.

Recent developments in biochar as an effective tool for agricultural soil management: a review . Journal of the Science of Food and Agriculture, 96(15), 4840–4849.

Una recensione più recente del 2018 è disponibile qui: Review of biochar application to agricultural soils to improve soil conditions and fight pollution .