Sur différents continents et dans différentes zones climatiques, la réponse à la question “quels engrais verts sont les meilleurs” peut varier, mais il existe des engrais verts efficaces partout. Globalement, les engrais verts peuvent être divisés en deux grandes catégories : légumineuses et non-légumineuses. Chaque groupe remplit des fonctions spécifiques, avec ses avantages et quelques inconvénients.

Dans cet article, nous passons en revue les meilleures graminées et crucifères comme engrais verts. Dans un prochain article, nous traiterons des meilleures légumineuses . Les sources d’information sont précisées à la fin de cet article.

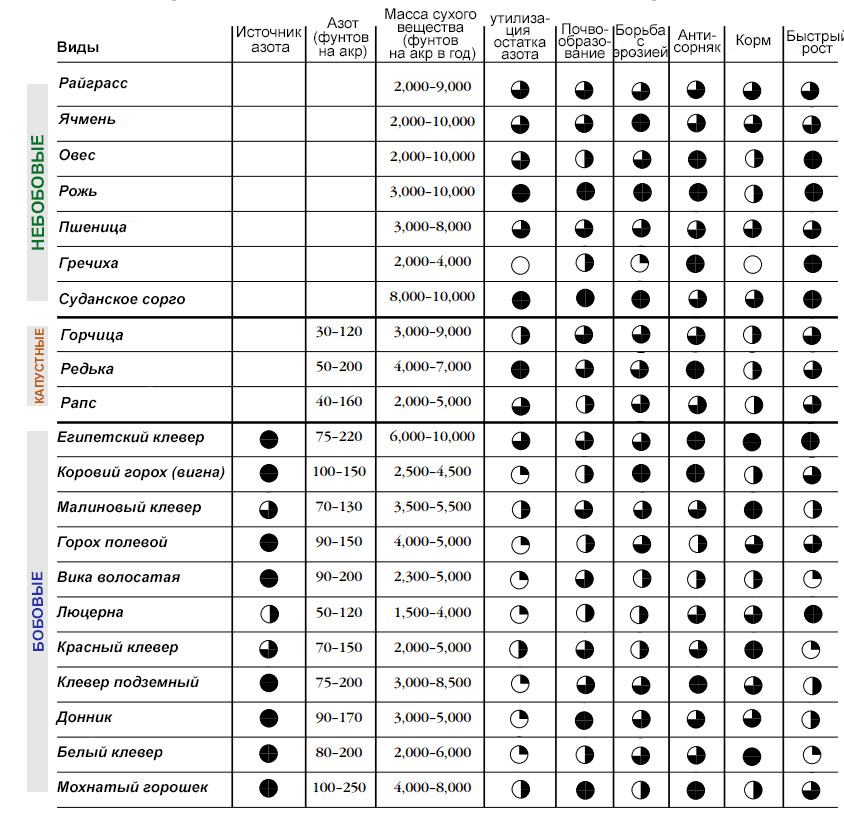

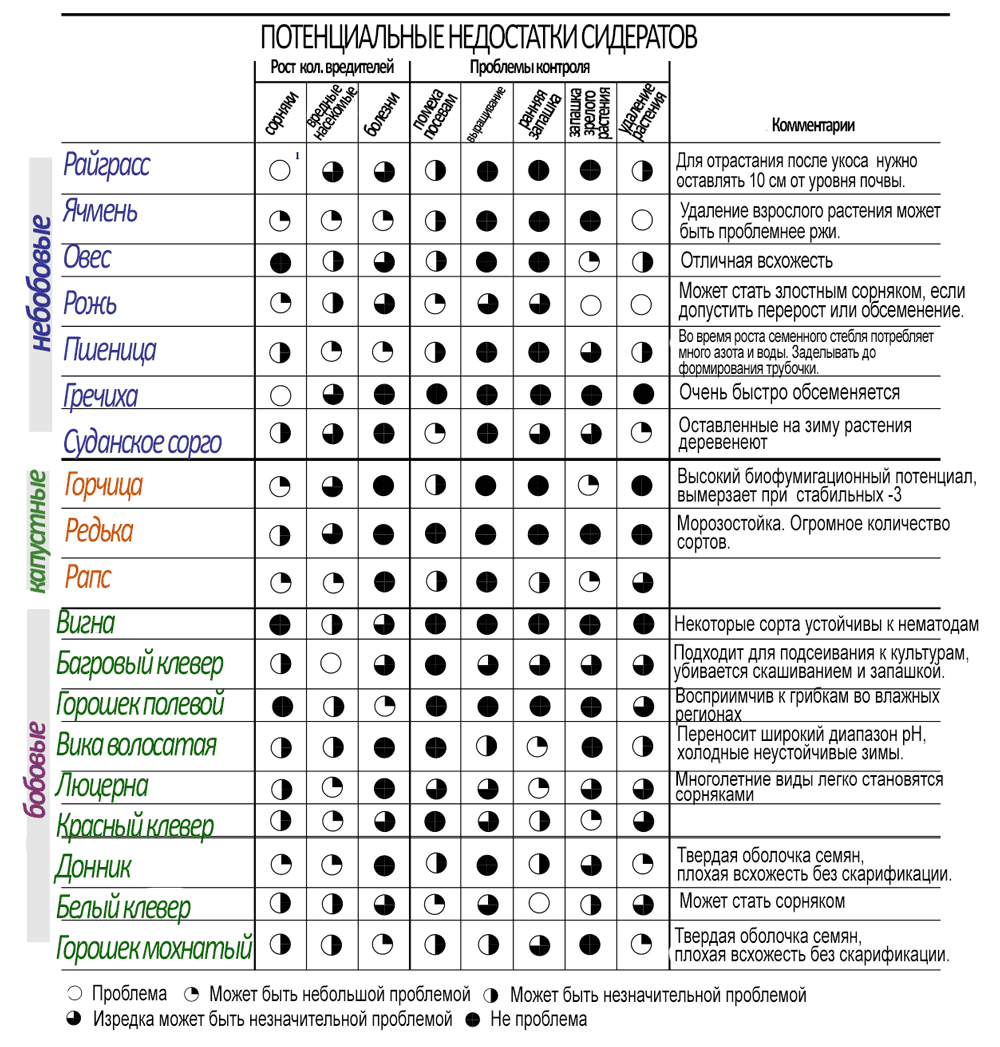

Rendement et objectifs des engrais verts

Certains des paramètres présentés dans le tableau dépendent de la saisonnalité. Les unités de mesure ont été laissées telles quelles pour éviter d’avoir à les convertir. Le contenu en azote dans la biomasse des non-légumineuses n’a pas été évalué, d’où l’absence de données dans cette colonne. Une analyse détaillée du graphique est disponible ici .

Les engrais verts non-légumineux traditionnels incluent :

- Céréales annuelles d’hiver et de printemps (seigle, avoine, orge, pseudo-céréales comme le sarrasin).

- Plantes fourragères annuelles et vivaces (ray-grass, sorgho, herbe de soudan et leurs hybrides).

- Crucifères (moutarde, phacélie, radis oléagineux, colza, navet, chou-navet, bok choy, chou chinois, daikon, roquette).

Les principaux objectifs des engrais verts non-légumineux :

- Compensations partielles des pertes en azote et minéraux extraits par la culture précédente.

- Prévention de l’érosion hydrique et éolienne.

- Accumulation d’humus et restauration de la fertilité du sol.

- Suppression des mauvaises herbes.

- Paillage vivant.

Engrais verts céréaliers et graminées

Les cultures céréalières annuelles sont largement utilisées comme engrais verts dans divers climats et systèmes agricoles, à la fois comme cultures d’hiver et de printemps. Les semis s’effectuent de la fin août tout au long de l’automne, selon la région climatique. Les engrais verts d’hiver développent un bon système racinaire avant les premières gelées, et dès le printemps, commencent à produire de la verdure avant même que les mauvaises herbes n’apparaissent.

La biomasse des graminées et autres herbes contient plus de carbone que celle des légumineuses. En raison de leur teneur élevée en carbone, les graminées se décomposent plus lentement, ce qui conduit à une accumulation plus efficace d’humus par rapport aux engrais verts légumineux. À mesure que les herbes mûrissent, la proportion carbone/azote augmente. Le carbone est plus complexe et plus lent à être transformé par les bactéries du sol, et les nutriments issus des résidus en décomposition deviennent partiellement disponibles pour la culture suivante. Cependant, cette fertilisation prolongée peut également être avantageuse.

Meilleurs engrais verts graminées et céréaliers : orge, avoine, ray-grass, seigle, sarrasin.

Explications du tableau : R.P. - Printemps précoce, T.E. - Fin d’été, A.D. - Début d’automne, A. - Automne, H. - Hiver, P. - Printemps, E.P. - Début de l’été. H.R. - Résistant au froid, A.T. - Amoureux de la chaleur, A.F. - Préfère la fraîcheur. P - Port dressé. Résistance : Cercle vide – faible résistance, cercle noir – excellente résistance.

L’orge comme engrais vert

Type : hiver et printemps. Objectifs : prévention de l’érosion, suppression des mauvaises herbes, élimination de l’excès de nitrates, enrichissement en humus. Mélanges possibles : légumineuses annuelles, ray-grass, petites céréales.

L’orge est un engrais vert économique et facile à cultiver. Il permet de contrôler l’érosion et supprime efficacement les mauvaises herbes dans les régions semi-arides aux sols légers. Elle peut être intégrée dans la rotation des cultures pour protéger les récoltes et les sols contre le dessèchement. En outre, elle nettoie les sols salins. C’est un excellent choix pour restaurer les zones infestées de mauvaises herbes ou érodées, tout en améliorant l’aération du sol. L’orge préfère les régions sèches et fraîches.

L’orge pousse là où d’autres céréales n’ont pas le temps de développer leur biomasse et possède une valeur nutritive supérieure, y compris pour l’alimentation animale, comparé à l’avoine et au blé. Avec une période de végétation courte, elle combine les avantages des herbes et des engrais verts céréaliers. Elle accumule davantage d’azote que les herbes. De plus, elle contient des substances allélopathiques qui contribuent à la suppression des mauvaises herbes. Plusieurs études ont montré que l’orge réduit considérablement le nombre de cicadelles, de pucerons, de nématodes et autres ravageurs. Elle attire également des insectes bénéfiques prédateurs. Culture : pousse mal sur les sols marécageux, tolère bien la sécheresse. Il pousse mieux sur les sols limoneux ou argileux légers, et s’adapte bien aux sols secs, alcalins et légers. Il existe de nombreuses variétés d’orge adaptées à leur zone climatique. Les semis peuvent être réalisés à l’automne (jusqu’en novembre) ou au printemps. La profondeur de semis varie de 3 à 6 cm dans un sol humide. Il fonctionne bien en mélange avec des légumineuses (en leur servant de soutien) ou avec des graminées. Un mélange éprouvé inclut avoine/orge/pois (agriculteur biologique Jack Lazor, Westfield, Vt). La moutarde blanche ne poussera pas en mélange avec l’orge, car elle est inhibée par les puissantes propriétés allélopathiques de cette dernière contre les crucifères.

Incorporation : comme tout engrais vert céréalier, l’orge doit être fauchée avant la montaison et immédiatement incorporée au sol.

Ray-grass comme engrais vert

Type : graminées annuelles et vivaces. Objectifs : prévention de l’érosion, drainage et amélioration de la structure du sol, accumulation d’humus, suppression des mauvaises herbes, accumulation de nutriments. Mélanges : avec des légumineuses et d’autres graminées.

Le ray-grass est une graminée à croissance rapide, capable de s’établir presque partout où l’humidité est suffisante. Il accumule un excès d’azote, protège le sol contre l’érosion et les mauvaises herbes, et améliore l’efficacité de l’irrigation. Le ray-grass est un excellent choix pour former une couche de sol meuble et fertile. Il possède un système racinaire étendu et fibreux, capable de s’enraciner rapidement aussi bien sur des terrains rocheux que sur des sols trop humides. Sa croissance rapide lui permet de surpasser et de supprimer les mauvaises herbes. Le ray-grass peut être fauché pour fournir du paillis à d’autres zones du jardin. Il hiverne bien, même sans couverture neigeuse protectrice. Il prévient le lessivage de l’azote en hiver. Il attire peu les insectes nuisibles, mais peut être affecté par la rouille des tiges et un type particulier de nématode (Paratylenchus projectus).

Culture : le ray-grass préfère les sols limoneux fertiles et bien drainés ou les sols sableux, mais il peut également se développer sur des sols rocailleux et pauvres. Il tolère l’engorgement et l’argile. Le semis doit être effectué dans un sol ameubli, et un premier arrosage permet de légèrement enfouir les graines pour une bonne germination. Il est recommandé de semer 40 jours avant les premières gelées persistantes. Le ray-grass peut également être semé sous les cultures de solanacées lorsqu’elles commencent à fleurir. Les semis de printemps sont réalisés après la récolte des premières cultures hâtives, en tenant compte d’une période de végétation de 6 à 8 semaines. Il tolère mal les sécheresses sévères ainsi que les températures extrêmes prolongées sur des sols pauvres.

Incorporation : le ray-grass est incorporé au stade de floraison ; le fauchage ne suffit pas pour détruire cette plante. Les cultures doivent être semées 2 à 3 semaines après l’incorporation pour permettre au ray-grass de décomposer ses résidus verts et de libérer l’azote.

Avoine comme engrais vert

Type : graminée annuelle. Objectifs : suppression des mauvaises herbes, prévention de l’érosion, accumulation d’humus. Mélanges : trèfle, pois, vesce et autres légumineuses et céréales.

L’avoine est un engrais vert économique et efficace. Elle accumule rapidement de la biomasse et augmente la productivité des légumineuses dans les mélanges de plantes de couverture. Elle protège doucement le sol contre l’érosion éolienne et hydrique. L’avoine d’hiver fixe l’azote après l’incorporation automnale des légumineuses, favorisant leur survie hivernale. Elle n’attire pas les nuisibles et possède des propriétés allélopathiques qui affectent les mauvaises herbes ainsi que certaines cultures lors de la décomposition de sa biomasse. Ainsi, il convient de respecter une attente de 2 à 3 semaines après son incorporation avant de planter des cultures maraîchères.

Culture : l’avoine est semée en automne, entre fin août et début septembre, ou 40 à 60 jours avant les premières gelées, mais elle est la moins résistante au froid parmi les graminées. Une humidité suffisante et des températures modérées sont nécessaires pour une germination efficace ; c’est pourquoi les semis précoces de printemps sont souvent privilégiés par les agriculteurs. L’avoine peut être fauchée pendant sa croissance.

Incorporation : l’avoine doit être incorporée au sol avant l’apparition du panicule, en coupant les racines à une profondeur de 5 à 7 cm. Elle se décompose rapidement, mais il est nécessaire d’attendre environ deux semaines entre l’incorporation et les plantations en raison de ses effets allélopathiques, notamment sur les salades et les pois. Comparée au seigle, elle est plus facile à incorporer et se décompose plus rapidement.

Quelques points comparatifs. L’avoine accumule beaucoup de potassium, ce qui peut appauvrir le sol en cet élément. Il est donc recommandé de l’incorporer exactement là où elle a poussé pour restituer les nutriments. Elle est moins efficace que les crucifères dans la suppression des mauvaises herbes, des nuisibles et dans la fixation de l’azote. Le seigle dépasse l’avoine à certains égards, mais il est plus exigeant à cultiver et à incorporer. L’avoine reste cependant la meilleure culture complémentaire des légumineuses.

Seigle

Type : culture d’hiver et de printemps. Objectifs : suppression des mauvaises herbes, structuration du sol, accumulation de matière organique, lutte contre les nuisibles. Mélanges : avec des légumineuses et des graminées.

Le seigle est la plus robuste des graminées. Cette plante à système racinaire puissant prévient le lessivage des nitrates. Peu coûteux, il dépasse les autres graminées en termes de rendement et de résistance sur des sols infertiles, acides et sablonneux. Il augmente la concentration de potassium dans la couche fertile du sol en le remontant des couches plus profondes (Eckert, D. J. 1991. Chemical attributes of soils subjected to no-till cropping with rye cover crops. Soil Sci. Soc. Am. J. 55:405-409). Le seigle capture efficacement la neige, améliore significativement le drainage du sol et prévient l’érosion éolienne et hydrique, y compris sur des pentes. Il est une source abondante de matière organique et de paille, et un adversaire redoutable pour les mauvaises herbes (réduction de 78 % à 99 % de leur densité globale, Teasdale, J. R. et al. 1991. Response of weeds to tillage and cover crop residue. Weed Sci. 39:195-199). Bien qu’il soit sensible aux nuisibles des graminées, le seigle attire également des insectes prédateurs. Comme l’avoine, il aide à revitaliser les terres marécageuses. Culture : ne semez pas le seigle à une profondeur supérieure à 5 cm. Le semis commence fin août et peut se prolonger jusqu’en octobre. Le semis de printemps est moins fréquent, car le seigle nécessite beaucoup d’eau pour s’enraciner et pour ses premiers stades de végétation. Si le sol est marécageux, le seigle est un meilleur choix. La minéralisation de l’azote issue des résidus de seigle se produit très lentement, tout comme la décomposition de sa biomasse. Dans les régions chaudes, l’avoine et l’orge s’adaptent mieux que le seigle.

Incorporation : il est nécessaire de faucher le seigle à la racine dès qu’il atteint 30 cm de croissance. Sur les champs, le seigle peut être enfoui avec des machines lorsqu’il atteint 50 cm, car sa masse verte, ainsi que ses racines, sont assez denses. Cela peut poser des problèmes lors d’un travail manuel, si on laisse le seigle pousser davantage. Dans certaines régions, le seigle est laissé dans les entre-rangées pour protéger les cultures du vent.

Le sarrasin comme engrais vert

Type : pseudo-céréale à larges feuilles. Objectifs : paillage vivant, suppression des mauvaises herbes, mellifère, formation du sol. Associations : sorgho-Sudangrass.

Le sarrasin, utilisé comme engrais vert, est une culture à croissance rapide avec une courte période de décomposition et de minéralisation de l’azote. Il atteint sa maturité en 70 à 90 jours. Il attire les pollinisateurs et les prédateurs utiles et s’incorpore facilement. C’est la meilleure céréale pour l’accumulation et la minéralisation du phosphore. Grâce à des exsudats racinaires spécifiques, il rend les minéraux du sol accessibles aux plantes. Le sarrasin prospère dans des conditions humides et fraîches, mais il est sensible à la sécheresse et aux sols trop compactés. Il pousse bien dans les sols pauvres et salins et sur des terrains déboisés. C’est une plante mellifère renommée et un appât pour les prédateurs bénéfiques.

Culture : le sarrasin préfère les sols légers, moyens, sablo-limoneux, limoneux et alluviaux. Son développement est difficile sur les sols calcaires. Une chaleur extrême entraîne son flétrissement, mais le sarrasin se rétablit rapidement après de courtes périodes de sécheresse. Les graines de sarrasin germent en 3 à 5 jours et la plante repousse après être fauchée. Les agriculteurs américains pratiquent une rotation triple avec le sarrasin pour restaurer des terres vierges ou appauvries avant de les mettre à nouveau en culture. Le sarrasin commence à fleurir un mois après son semis et peut fleurir jusqu’à 10 semaines.

Incorporation : il est conseillé d’enfouir le sarrasin 7 à 10 jours après le début de sa floraison pour éviter qu’il ne devienne une mauvaise herbe. Notons que sa production de graines est irrégulière. Sa biomasse se décompose rapidement, ce qui permet de planter des cultures immédiatement après, sans effet allélopathique. Comme engrais vert, le sarrasin est trois fois plus efficace que l’orge pour l’accumulation de phosphore et dix fois plus efficace que le seigle (qui est le plus pauvre en phosphore parmi les céréales).

L’inconvénient des engrais verts céréaliers est leur moindre capacité à accumuler de l’azote par rapport aux légumineuses. Certaines graminées deviennent facilement des mauvaises herbes résistantes au glyphosate (variétés sélectionnées pour cette résistance). Si nécessaire, le chlorosulfuron peut être utilisé pour combattre les “mauvaises herbes” résistantes au glyphosate.

Sorgho-Soudanais ou Herbe du Soudan

Type : plante annuelle. Objectifs : décompacteur, formateur de sol, biofumigateur. Associations : sarrasin, légumineuses rampantes.

Le sorgho-Soudanais fournit une grande quantité de matière organique au sol lorsqu’il est enfoui. C’est une plante annuelle à croissance rapide, de grande taille et appréciant la chaleur, qui supprime les mauvaises herbes, inhibe certains types de nématodes et s’enracine dans les couches profondes du sol. Le sorgho-Soudanais est le meilleur choix comme engrais vert après une culture de légumineuses, car il consomme beaucoup d’azote. Son feuillage cireux lui permet de résister à la sécheresse.

Le sorgho-Soudanais est un hybride issu de deux graminées, le sorgho et l’herbe du Soudan. Chacun peut être utilisé individuellement comme engrais vert, mais l’hybride présente quelques avantages, tels que sa résistance à la sécheresse et sa tolérance au froid.

Il possède un système racinaire agressif, qui aère le sol. La tonte renforce et multiplie les ramifications des racines, jusqu’à 5 à 8 fois. Les tiges peuvent atteindre 4 cm de diamètre et jusqu’à 3 mètres de haut. Les mauvaises herbes n’ont aucune chance face à cet engrais vert.

Le sorgho possède une substance allélopathique spécifique, le sorgoléone, qui agit comme un herbicide naturel et rivalise, en termes de concentration et d’efficacité, avec les herbicides synthétiques. Ce composé commence à être libéré dès le cinquième jour après la germination. L’effet allélopathique du sorgho est particulièrement efficace contre les plantes telles que l’herbe à poux, la digitaire, le sétaire, l’amarante et d’autres. Cependant, il peut aussi influencer négativement les cultures, d’où l’importance de respecter un intervalle entre l’enfouissement du sorgho et la plantation des cultures.

Semer du sorgho-Soudanais après la récolte est un excellent moyen de briser le cycle de vie de plusieurs maladies, nématodes et autres nuisibles.

Grâce à sa biomasse abondante et à son système racinaire souterrain, le sorgho-Soudanais peut restaurer la fertilité des sols épuisés ou compactés en un an. C’est le meilleur engrais vert pour drainer les sols argileux et humides qui ont été travaillés par des machines lourdes. Les agriculteurs américains du nord-est, où les pluies fréquentes rendent les sols humides, utilisent largement le sorgho dans ces conditions.

Culture : semez le sorgho-Soudanais dans un sol chaud et humide, à pH neutre. La température optimale pour une croissance rapide est de 18-20 degrés. Il supporte et profite de la chaleur estivale. La profondeur de semis peut aller jusqu’à 5 cm, que ce soit en lignes ou en semis diffus. Le taux de semis est de 2 kg par are. Peu exigeant sur la nature des sols. Vous pouvez effectuer des semis tardifs jusqu’à 2 mois avant les premières gelées. Un semis réalisé sept semaines avant les gelées ne nécessite pas forcément d’enfouissement, et les variétés résistantes continueront à se développer jusqu’aux gelées persistantes. Semez des légumineuses après le sorgho-soudan vers la fin de l’été ou au printemps pour enrichir le sol en azote. Cultivez-les au printemps avant les cultures tardives afin que l’engrais vert enfoui ait le temps de se décomposer. Les agriculteurs américains plantent de l’herbe de soudan tous les trois ans sur les champs de pommes de terre et d’oignons, en association avec des légumineuses, pour traiter les sols contre les nuisibles et renouveler les réserves d’humus. Cela a conduit à une augmentation des rendements de pommes de terre. En Californie, l’herbe est semée entre les rangs de vignes pour réduire les coups de soleil sur le raisin.

Enfouissement : Les coupes peuvent être effectuées à des intervalles d’un mois. La première coupe doit avoir lieu avant la formation des panicules, lorsque la verdure est encore tendre et facile à enfouir – dès que les tiges atteignent une hauteur d’environ 80 cm. À ce stade, l’herbe peut être entièrement enfouie. Si on laisse l’herbe de soudan atteindre la fin de sa période végétative, ses tiges deviendront ligneuses et il sera très difficile de l’enfouir. Dans ce cas, laissez-la passer l’hiver : les racines devraient se décomposer à 80 %. Si vous la fauchez, la masse verte peut être utilisée comme paillis sur d’autres plates-bandes ou ajoutée au compost. Fauchez à une hauteur minimale de 15 cm. Il est noté qu’une seule coupe par saison est optimale pour la plante.

L’herbe de soudan se décompose lentement, surtout si elle n’est pas enfouie. Son effet sur les nématodes n’est possible qu’en enfouissant de la masse verte fraîche, avant qu’elle n’atteigne le stade des tiges. Pour se débarrasser des taupins et des nématodes de pommes de terre, le colza est plus efficace que l’hybride sorgho-soudan. Le sorgho a ses propres parasites, comme le puceron du maïs.

Certains hybrides ne conviennent pas à l’alimentation animale car ils contiennent de l’acide cyanhydrique.

Engrais verts crucifères

Les crucifères répondent à tous les critères d’un engrais vert : ils poussent rapidement, produisent une biomasse riche et juteuse, possèdent un vaste réseau de petites racines, et inhibent les mauvaises herbes, les champignons, les taupins, les nématodes et la gale. Certains crucifères, comme le radis daikon, possèdent une racine capable de pénétrer les couches d’argile bien plus efficacement que d’autres engrais verts, et lorsqu’ils se décomposent dans le sol en hiver, ils génèrent une grande quantité d’humus. La moutarde est idéale pour fixer l’azote laissé après la récolte, car elle développe rapidement une masse verte. Sans engrais vert, cet azote se perdrait sous forme d’ammoniac, tandis que la moutarde le retourne au sol avec d’autres nutriments.

L’effet antiparasitaire est probablement lié à la dégradation du glucosinolate (neurotoxine responsable du goût caractéristique de la moutarde) en isothiocyanates, une forme inorganique utilisée avec succès comme insecticide et traitement des semences ( lien pour une étude). La moutarde semée conjointement avec le colza est encore plus efficace. De nombreuses observations positives ont été documentées par des pédologues américains, et des références se trouvent dans ce livre . À noter qu’en comparaison avec des solutions préparées, la fumigation avec des engrais verts est moins puissante ; il ne faut donc pas uniquement compter sur les engrais verts pour lutter contre les parasites.

Le contrôle et la suppression des mauvaises herbes par les crucifères sont liés à leur croissance rapide et à leur capacité à former rapidement un “dôme”, offrant une grande couverture. L’effet allélopathique des résidus décomposés, enfouis à l’automne, joue aussi un rôle. La moutarde et le radis oléagineux inhibent la croissance de la capselle bourse-à-pasteur, de l’amarante (herbe à porc), du sétaire, de la renouée, du tribule terrestre, du chien-dent, etc.

Culture : La plupart des crucifères poussent très bien sur des sols bien drainés avec un pH de 5,5 à 8,5. Un sol trop humide, en particulier au stade d’enracinement, n’est pas adapté (le seigle tolère mieux ces conditions). Le semis d’automne doit avoir lieu le plus tôt possible, mais il existe une règle générale : pas moins de 4 semaines avant les premières gelées. Le sol doit avoir une température d’au moins 7 degrés Celsius au moment du semis et durant la semaine suivante. Certains colzas d’hiver résistent à des températures allant jusqu’à -10 °C et continuent leur cycle végétatif.

La moutarde peut être sursemée avec des légumineuses une fois qu’elles sont enracinées, mais il est déconseillé de semer un mélange – les crucifères en tant qu’engrais verts peuvent dominer les autres plantes et nuire à leur développement. À noter que, dans nos régions, on sème traditionnellement de la moutarde blanche, tandis que les études américaines mentionnent plus souvent des mélanges de moutarde blanche et brune, avec une proportion plus élevée de moutarde brune.

Incorporation des crucifères en tant qu’engrais verts peut se faire à tout stade végétatif, mais la période optimale est le début ou le milieu de la floraison, lorsque la plante atteint sa masse biomasse maximale. Les excédents peuvent toujours être ajoutés au compost. La moutarde enfouie tardivement à l’automne commence à libérer de l’azote au début du printemps, prêt pour la plantation des premières cultures.

Les choux et les moutardes nécessitent un apport supplémentaire d’azote et de soufre. Pourquoi du soufre ? Les plantes l’utilisent pour produire des huiles essentielles fongicides et des glucosinolates. Un ratio soufre/azote de 1:7 est optimal pour tous les crucifères. Comme mentionné précédemment, il est judicieux d’appliquer des engrais minéraux sous les engrais verts, car ils restituent les éléments accumulés sous une forme chélatée au moment de leur décomposition (terme très en vogue mais ici pertinent). Les navets et radis cumulent du phosphore et le rendent plus accessible par leurs sécrétions racinaires.

La moutarde enfouie tardivement à l’automne commence à libérer de l’azote au début du printemps, prêt pour la plantation des premières cultures. En ce qui concerne la teneur en carbone et la vitesse de décomposition, les crucifères occupent une position intermédiaire entre les graminées et les légumineuses.

Inconvénients des crucifères comme engrais verts

Le principal problème des engrais verts à base de crucifères réside dans leur incapacité à résister aux altises des crucifères. Par ailleurs, le partage de maladies communes avec les cultures de choux limite les possibilités de plantation des engrais verts crucifères.

La moutarde noire présente une faible germination, mais sous stratification, elle peut germer l’année suivante, devenant alors une mauvaise herbe. Le colza contient de l’acide érucique et des glucosinolates, substances provoquant des troubles digestifs chez les animaux. Même si la sélection a réduit la teneur en acide érucique à 2 %, il n’est pas recommandé de cultiver du colza à des fins alimentaires pour le bétail. Le colza d’hiver attire certaines espèces de nématodes, qui passent l’hiver dans ses racines.

Pour choisir l’engrais vert ou le mélange optimal, vous pouvez consulter l’article Quel engrais vert est le meilleur et comment le choisir .

Bibliographie

Cette revue est basée sur les documents du National Institute of Food and Agriculture (Institut national de l’alimentation et de l’agriculture) du Département de l’Agriculture des États-Unis et sur le programme “Agriculture durable” de l’Université du Maryland. Je m’appuie sur leurs travaux parce que chaque affirmation y est soutenue par des références à des études, consultables librement, la majorité des ouvrages étant accessibles au public. Il est même possible de contacter un agriculteur ayant mené les recherches sur le terrain et de lui poser des questions par e-mail. Cela ne constitue pas une “vérité absolue”, mais j’apprécie beaucoup cette approche.